![[이미지=셔터스톡]](http://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250209/art_17405361855405_2ff31c.png)

(조세금융신문=한규홍 손해사정사) 뇌하수체 선종(Pituitary Adenoma)은 일반적으로 양성 종양으로 분류된다.

한국질병사인분류 D35.2 코드에 위치하는 뇌하수체의 양성 신생물로 진단되는 경우가 많으나 드물게 주변으로 증식하거나 침범하고 다른 부위로 전이되는 뇌하수체 암(Pituitary Carcinoma)으로 발전할 가능성도 존재한다.

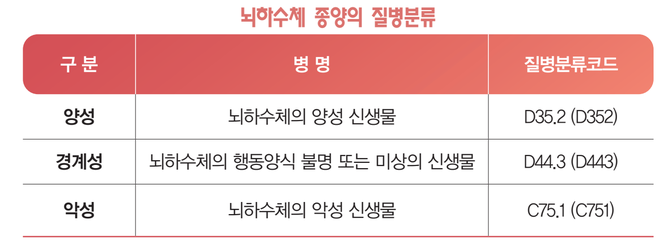

암으로 발전한 것은 아니지만 임상의사 판단에 따라 경계성종양으로 판정되기도 하는데 양성, 경계성, 악성에 따른 표준화 된 병명과 질병기호는 아래와 같다.

뇌하수체 종양의 병리학적 분류는 양성, 경계성, 악성으로 구분되며, 각각의 병명과 질병기호는 아래와 같다.

보험계약에서 정의하는 암의 범위는 각 보험사마다 상이하나 일반적으로 우리나라의 질병분류를 기준으로 구분하고 있다. 암보험에서 보장하는 암은 일반적으로 C00~C97 사이의 악성 신생물과 일부 혈액암(D45, D46 등) 이 해당한다.

의학적으로 암으로 분류되더라도 보험에서는 암으로 인정되지 않는 경우가 존재한다. 예를 들어 갑상선암, 기타피부암 등 일반암과 다른 적은 보험금을 지급하는 암도 있으며 유방암, 방광암과 같이 악성암이지만 일부 보험상품에서는 유사암, 소액암 등으로 분류하여 보장 범위를 축소하는 경우가 있다.

뇌하수체 선종의 경우 양성 종양으로 진단될 경우 암보험의 보장 대상이 되지 않는다.

보험회사는 주치의나 진료과 의사에게 경계성종양으로 판정되어도 조직학적 소견과 병리학적 기준에 맞는 경계성 여부를 따져보게 된다. 악성으로 판정될 경우 악성으로 볼 수 있는 검사 결과가 있는지를 반드시 확인하게 된다.

암은 일반적으로 주변 조직으로 침윤하고 원격 전이하는 성질을 가지고 있는데 대부분의 뇌하수체선종(신경내분비종양)은 국소적인 성장을 보이며 원격 전이가 거의 발견되지 않는다.

일부 침습적 뇌하수체 선종이 발견되기도 하지만 매우 드물기 때문에 침윤, 전이 등의 증거가 없는 뇌하수체 선종은 통상 양성종양으로 분류되기 때문에 양성이 아닌 다른 진단이 나오게 되면 보험금 심사를 까다롭게 하는 것이다. 사례를 살펴보자.

|

#피보험자 A씨는 뇌하수체 종양 제거술을 받았다. 진료의사는 뇌하수체의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물로 판정하였다.

진단서에는 경계성종양에 해당하는 D44.3 코드가 기재되었으나 보험금을 청구하자 경계성으로 볼 조직검사 결과가 없으며 전형적인 양성 종양에 합당한 병리검사 결과만 존재한다는 이유로 보험금 지급이 거부되었다.

#피보험자 B씨는 뇌하수체의 악성 신생물(C75.1)로 진단을 확정받았다. 해당 진단은 조직병리 검사 결과 뇌하수체 선종과 함께 신경내분비종양(pituitary neuroendocrine tumor, pitNET)으로 판정된 검사 결과가 있었다.

C75.1 질병코드를 받은 진단서가 제출되었으나 보험회사는 뇌하수체 선종은 양성 진단이며 질병분류기호 D35 코드를 적용해야 한다는 의견으로 의사 진단을 무시하고 암보험금의 지급을 거부하였다. |

뇌하수체 선종 진단이 내려졌다고 하여 무조건 암보험금 지급 대상이 되는 것은 아니다. 위 사례와 같이 경계성, 악성으로 최종 진단이 내려졌다 하더라도 병리학적 검사 결과 및 의학적근거를 바탕으로 진단비 지급을 거부하고 있다.

암보험금 지급 사유에 관한 입증책임은 보험금 청구자에게 있으며, 단순히 의사의 진단명만으로 해결되는 문제가 아니라서 보험금 지급 분쟁이 발생하기 쉽다.

각 사례마다 종양의 크기, 조직병리검사 소견 등 세부적인 요소들이 다르므로, 보험금 분쟁 해결을 위해서는 암으로 인정될 수 있는 객관적 증거들이 제시되어야 보험금 분쟁 해결에 도움이 될 수 있다.

[프로필] 한규홍 한결손해사정 대표

• 성균관대학교 대학원 경영학 석사

• 금융소비자원 서울센터장

• 한국농업경영인중앙연합회 손해사정 자문위원

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]