(조세금융신문=구기동 신구대 교수) 민간신앙은 원시사회에서 계급사회로 이동하는 시기의 지배적인 이념이었다. 인류는 자연현상이나 천체 변화를 신의 경고와 계시로 받아 들였다. 용은 풍운 조화를 일으켜서 비를 내리며 바다를 관장한다.

수도작 문화는 물관리가 절대적이었기 때문에 비를 다스리는 용(龍)신앙이 뿌리깊게 자리하게 되었다. 그리고, 칠성(七星)신앙은 인간의 길흉화복과 수명을 관장하는 칠성신을 숭배하는 신앙이다.

수도작 문화와 용신앙

용은 천상, 지상, 지하를 넘나드는 ‘미르신앙’의 대상이었다. 모든 존재하는 동물과 상상의 동물에서 뛰어난 능력과 장점을 취합해서 불멸성과 초월성을 나타냈다. 그 모양은 뱀 머리, 사슴 뿔, 귀신 눈, 소 귀, 뱀 목, 조개 배, 잉어 비늘, 매 발톱, 호랑이 발바닥을 닮았다. 용은 인간의 능력을 초월하여 하늘과 물에서 자연의 조화를 부리고 인간의 염원을 이루어줄 수 있는 영물이다. 발가락이 다섯 개인 용은 황제, 네 개인 용은 제후, 세 개인 용은 재상을 상징한다.

용 신앙은 물신과 용신이 세월이 흐르면서 합쳐져 형성되었다. 농경에서 강우의 신, 풍파를 주재하는 바다의 신으로 숭상되었다. 왕건이나 이성계처럼 왕실이 용신의 계시를 중심으로 국가를 건설했고, 조상신으로 제사의 대상이 되었다. 마을의 우물은 용신이 거주했기 때문에 용왕굿이나 용신제의 장소였다.

한반도 서부는 평야가 발달하여 용신앙(미르신앙)과 불교가 결합된 미륵신앙이 발달하였다. 용은 불교에서 사천왕(四天王)의 하나인 용왕(龍王)으로 사찰의 연지는 용이 사는 곳이다. 사찰의 대웅전이나 미륵전은 용을 형상화하거나 용모양의 대들보와 장식을 만들었다.

용은 천자와 황후를 상징하여 조선시대는 왕실만 사용하였고, 일반인의 사용이 금지되었다. 장식에 사용되는 문양은 쌍용 문양(雙龍紋樣)과 단룡 문양(單龍紋樣)으로 구분하고 사용하는 사람의 지위에 따라서 발톱 수도 달랐다.

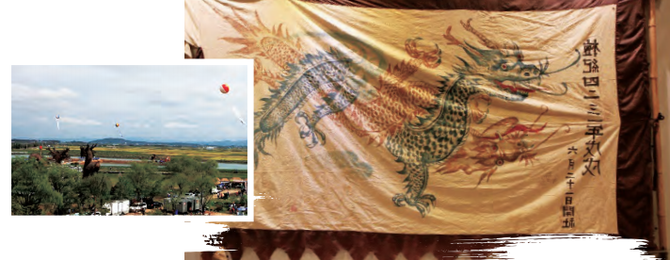

풍년을 기원했던 용 모양의 줄다리기

줄다리기는 백제(김제 입석) 또는 신라(경북 자인)에서 시작된 것으로 추정된다. 중국 남부, 큐슈 및 류큐(琉球), 동남아의 벼농사 재배권에도 전해오는 남방의 농경의례이다. 이 놀이는 농업을 시작하는 시기를 알리면서 공동체의 풍요와 안위를 도모했다.

줄은 물과 농사의 신인 용을 상징하면서 비와 풍년을 기원하는 도구였다. 대부분의 놀이나 싸움이 앞으로 나가야 이기지만 줄다리기는 뒤로 나가야 이긴다. 승자와 패자가 없는 경기로 풍년을 기원하면서 공동체 구성원 간의 화합과 단결을 도모한다.

호남지역에서 시합이 끝나면 사용했던 줄을 당산목(堂山木)에 감는 당산제인 ‘당산 입히기’를 진행한다. 당산제가 시작되면 마을 사람들은 농악대에 맞추어 춤추면서 밤을 지샌다. 줄다리기로 유명한 당진(唐津)은 한반도와 일본 큐슈에서 외국으로 가던 포구였다.

당진 기지시 줄다리기는 물 위(水上)와 물 아래(水下)의 마을로 구분하여 시합을 한다. 또한, 큐슈의 가라쓰(唐津)는 고대에 ‘가라가는 항구’라는 의미로 한반도와 중국에 가던 포구였다. 두 동네인 가미 마을과 시미마을이 시합하여 가미마을이 이기면 쌀 가격이 오르고, 시미마을이 이기면 그 해 풍년이 든다.

장수와 내세의 안녕을 기원했던 칠성신앙

칠성신은 북두칠성을 신격화한 칠성여래(七星如來)로 인간의 길흉화복을 주관한다. 인간의 수명장수, 소원성취, 자녀성장, 평안무사 등을 비는 신이다. 사찰 내 칠성신은 인간의 수명을 관장하면서 중생들의 내세에 대한 믿음을 준다.

고구려의 무용총 벽화는 신성한 별인 북극성(北極星), 북두칠성(北斗七星), 그리고 남두육성(南斗六星) 등을 그리고 있다. 고분벽화에서 은하수를 사이에 둔 견우와 직녀가 칠성신앙을 표현한다. 반대로 남두육성(南斗六星)은 여름 밤 남쪽 하늘에서 살아있는 인간의 삶을 주관하는 궁수자리의 별자리이다.

북두칠성은 벽화뿐만 아니라 고인돌에도 새겨 넣었고, 사찰의 칠성각에 탱화로 걸려있다. 칠석날(음력 7월 7일)은 북두칠성에 공양하는 칠성불공(七星佛供) 또는 칠석불공(七夕佛供)의 날이다. 헤어졌던 견우와 직녀가 까마귀와 까치가 놓은 오작교에서 1년만에 만난다.

무녀들이 동경에 칠성을 그리거나 칠성단을 쌓고 하얀 백설기 떡과 정화수를 놓고 빌었다. 제주지방은 칠성신을 뱀으로 표현하고 집의 재물 신으로 모셨다. 사람이 죽으면 관 속에 칠성판을 놓아서 북두칠성으로 가서 평안을 얻도록 한다.

도교는 불교를 따라서 부처처럼 치성광여래(熾盛光如來)와 칠성여래(七星如來)를 함께 숭상한다. 칠성탱화는 북두칠성을 상징하는데 북극성인 치성광여래와 북두칠성인 칠성여래를 배치하고 있다. 화순 운주사의 칠성바위는 북두칠성의 방위각과 유사하게 가공한 바위를 배치하고 있다.

이 바위 옆에 있는 와불이 북극성을 나타내고, 7개의 바위가 북두칠성을 재현하고 있다. 그리고, 운주사 주변의 탑들이 주요 별자리를 상징하면서 소우주를 이룬다.

신비한 용의 능력은 사람들에게 소원성취의 주관자였고, 무속에서 용을 수신으로 섬겼다. 북두칠성은 건강과 평안을 주는 장수신(長壽神)으로 죽은 자의 혼이 들어가는 사후세계의 별자리이며 이곳에 거주하는 칠성신이 인간의 수명을 주관한다.

이러한 신앙은 인간의 본성을 보완하는 기능하기 때문에 과거부터 오늘날까지 이어져 오지만, 서구적인 관념의 종교들과 서로 융합하면서 종교적인 충돌이 적은 편이다.

[프로필] 구기동 신구대 보건의료행정과 교수

•(전)동부증권 자산관리본부장, ING자산운용 이사

•(전)(주)선우 결혼문화연구소장

•덕수상고, 경희대 경영학사 및 석사, 고려대 통계학석사,

리버풀대 MBA, 경희대 의과학박사수료, 서강대 경영과학박사

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]