![[사진=셔터스톡]](http://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250414/art_17434754087884_81a433.png)

(조세금융신문=고태진 관세사·경영학 박사) 트럼프의 ‘상호관세(Reciprocal Tariffs)’가 보호무역의 도구로 주목받는 가운데, 한국이 이미 15년 넘게 운영해온 유사 제도가 있다. 바로 한-아세안 FTA의 ‘상호대응세율(Reciprocal Tariff Rates)’이다. 이 제도는 2007년 발효된 한-아세안 FTA 상품협정의 핵심 조항으로, 회원국 간 관세 철폐 과정에서 균형을 맞추기 위해 도입됐다.

한-아세안 FTA의 상호대응세율(Reciprocal Tariff Rate Treatment)

한-아세안 FTA의 상호대응세율은 FTA 내에서 합의된 제도로, 민감 산업을 보호하면서도 점진적인 무역 자유화를 추구하는 균형 잡힌 접근법이다.

한-아세안 FTA 협정 부속서2 제7항에 따라, 각 체약국은 고관세를 유지하는 민감품목(Sensitive Track)을 지정할 수 있으며, 상대국은 이에 대해 상호대응세율을 적용할 수 있다. 즉, 한국에서 민감품목으로 지정한 품목에 대해 아세안 국가가 일반품목(Normal Track)으로 양허했더라도, 해당 국가는 일반품목의 양허세율이 아닌 상호대응세율을 부과할 수 있다. 상호대응세율은 아래의 주요 특징을 갖고 있다.

|

1. 합의에 기반한 제도: FTA 협상 과정에서 모든 당사국이 합의한 규정으로, 일방적인 조치가 아니다. 2. 단계적 자유화: 민감품목에 대해서도 점진적으로 관세를 인하하는 방향으로 설계되었다. 3. 민감 산업 보호: 급격한 시장 개방으로 인한 충격을 완화하고 산업 경쟁력 확보를 위한 시간을 제공한다. 4. 예측 가능성 제공: 사전에 합의된 체계로, 무역업체들이 장기적인 비즈니스 계획을 세울 수 있도록 돕는다. |

예를 들어, 한국이 샴푸와 린스를 민감품목으로 지정하여 5%의 관세를 부과하는 경우, 태국도 한국산 샴푸와 린스에 대해 원산지증명서(Form AK)를 갖추더라도 0%가 아닌 5%의 관세를 부과할 수 있다. 이때 수입업자는 수입면장에 일반품목(AK1)이 아닌 상호대응세율 적용품목(AK3)을 입력해야 적절한 관세 혜택1)을 받을 수 있다.

1) 만약 AK1으로 수입신고 시 일반 수입관세율인 20%를 적용받게 된다. AK3로 수입 신고해야 0%는 아니지만 그나마 15%라는 관세 혜택을 받게 된다.

트럼프의 상호관세(Reciprocal Tariffs) 정책

한편, 도널드 트럼프 대통령이 첫 임기 중 추진했던 상호관세 정책은 “공정한 무역(fair trade)”이라는 슬로건 아래 미국에 불리한 무역 조건을 개선하기 위한 보호무역 조치였다. 트럼프 행정부는 ‘미국 우선주의(America First)’ 기조 하에 무역 불균형을 해소하고자 했다.

트럼프의 상호관세 접근법의 핵심은 단순했다. 미국 상품에 고관세를 부과하는 국가에 대해 미국도 동일한 수준의 관세를 부과하겠다는 것이다. 이 정책은 2019년 ‘트럼프 상호무역법(United States Reciprocal Trade Act)’ 법안으로 구체화하였으나 하원 소위원회를 통과하지 못하고 폐기되었다.

최근 트럼프 대통령은 2025년 4월 2일부터 새로운 상호관세 정책을 시행할 계획을 발표했다. 이 새로운 정책은 단순히 관세뿐만 아니라 비관세 장벽, 세금, 보조금 등도 고려하여 더 포괄적인 접근을 취할 예정이다. 이는 트럼프의 첫 임기 때보다 더 광범위하고 복잡한 무역 정책을 시사한다. 주요한 특징을 보면 다음과 같다.

|

1. 일방적 조치: 다자간 협상이나 합의 없이 미국이 일방적으로 상대국의 관세율에 맞춰 관세를 부과하는 접근법이다. 2. 보복적 성격: 미국이 ‘불공정’하다고 간주하는 무역 관행에 대한 보복 조치로 설계되었다. 3. WTO 체제 우회: 세계무역기구(WTO)의 다자간 무역 체제보다 양자 협상을 통한 해결을 선호했다. 4. 정치적 레버리지: 무역 협상에서 상대국에 압력을 가하는 도구로 활용되었다. |

트럼프 행정부는 이 정책을 통해 중국, EU, 캐나다, 멕시코 등 주요 무역 상대국과의 무역 조건을 재협상하려 했으며, 실제로 철강과 알루미늄에 대한 관세 부과, 중국 상품에 대한 고율 관세 부과 등의 조치를 취했다.

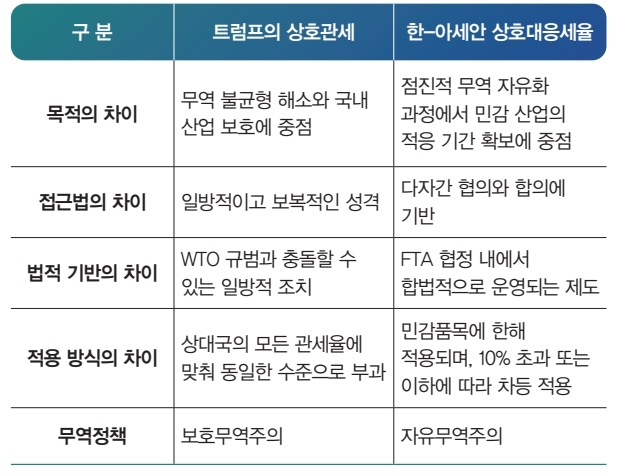

트럼프의 상호관세 vs 한-아세안 FTA 상호대응세율

트럼프의 ‘상호관세’는 왜 문제일까?

트럼프가 주창하는 ‘상호관세’는 한-아세안 FTA의 상호대응세율과 용어만 비슷할 뿐, 근본적으로 다르다. 그의 정책은 “네가 우리에 10%를 매기면, 우리도 10%를 매긴다”는 단순한 보복 논리에 기반한다.

예컨대 인도가 미국산 자동차에 30%의 관세를 부과하면, 미국도 인도산 자동차에 30%를 적용하겠다는 것이다. 이는 협정이나 다자간 합의 없이 일방적 판단으로 관세를 조정한다는 점에서 자의적이다.

문제는 이러한 접근이 무역전쟁의 도화선이 될 수 있다는 것이다. 2018년 미중 간 관세 증폭이 글로벌 공급망 마비와 인플레이션을 초래한 전례가 있다. 트럼프의 새 정책은 여기에 더해 WTO 체제를 무력화시키며 국제통상 질서를 혼란에 빠뜨리고 있다.

미국이 자국 중심의 관세 장벽을 쌓으면, 다른 국가들도 보복 관세로 맞설 수밖에 없다. 단기적으로는 미국 산업 보호 효과가 있을 수 있지만, 장기적으로는 소비자 물가 상승과 기업 경쟁력 약화로 이어져 경제 전반에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

더욱이 트럼프의 정책은 실행 가능성에 대한 의문을 낳는다. 150개국 이상의 수천 개 품목에 대해 개별 관세율을 계산하는 것은 행정적 부담이 막대하다. 미국 내에서도 전자‧화학 업계는 “생산비용 상승과 공급망 교란을 초래할 것”이라며 반발하고 있다. 트럼프의 의도가 협상 카드인지, 실제 정책인지조차 불분명한 상황에서 기업들은 투자를 유보할 수밖에 없다.

‘협력’과 ‘대립’의 교차로에서

트럼프의 상호관세가 주는 교훈은 명확하다. 무역은 제로섬 게임이 아니다. 한쪽의 승리가 다른 쪽의 패배를 의미하는 구조에서는 지속 가능한 성장을 기대하기 어렵다. 한-아세안 FTA의 상호대응세율이 성공할 수 있었던 이유도 상호 신뢰와 협상을 통한 점진적 개방에 있다. 반면 트럼프의 접근은 단기적 이익 추구에 집중하며 글로벌 경제의 파편화를 가속한다.

한국은 이미 미국과 FTA를 체결하고 있어, 원칙적으로 상호관세로 인한 피해는 매우 제한적일 것으로 보인다. 그러나 상기한 바와 같이 트럼프 2기의 상호관세는 관세뿐만 아니라 비관세 장벽, 세금, 보조금 등 다양한 요소를 포함하는 개념이기 때문에 안심할 수만은 없다.

그렇다면 이러한 흐름에 한국은 어떻게 대응해야 할까? 우선, USMCA 체결국인 캐나다 등에 고율의 관세를 부과하는 사례에서 개별 무역협정이 언제든 무력화될 수 있다는 사실을 깨달았다. 그런데도, 우리는 아이러니하게도 FTA 네트워크를 더욱 강화해야 한다.

한-아세안 FTA뿐 아니라 CPTPP(포괄적‧점진적 환태평양 경제동반자협정), 디지털 무역협정 등 다각적 체결로 시장 다변화를 꾀해야 한다. 또한, 현지 법률‧제도 지원을 확대해야 한다. 태국 샴푸 사례처럼 FTA 활용 방법을 모르는 중소기업이 많다. 정부는 현지 유관기관과의 협력을 강화해 기업의 혜택 누출을 방지해야 한다.

불확실성 시대, 원칙이 답이다

‘상호성’이라는 개념은 무역 정책에서 중요한 원칙이다. 그러나 그것이 어떤 철학과 접근법으로 구현되는지에 따라 전혀 다른 결과를 가져올 수 있다. 트럼프의 상호관세와 한-아세안 FTA의 상호대응세율은 같은 용어를 사용하지만, 그 본질과 영향은 크게 다르다.

트럼프의 상호관세는 미국 중심의 세계관이 낳은 산물이다. 그러나 역사가 증명하듯, 보호무역주의는 결국 모두에게 불편한 진실을 안기게 돼 있다. 1930년대 스무트-홀리 관세법이 대공황을 심화2)시킨 것처럼 말이다.

2) 참조: 1930년대 데자뷰인가(고태진, 조세금융, 2018.04)

무엇보다 중요한 것은 규칙 기반의 공정한 경쟁이다. 한-아세안 FTA의 상호대응세율이 보여주듯, 상호 존중과 협상을 통한 개방이 지속 가능한 무역의 핵심이다. 트럼프 시대가 남긴 불확실성 속에서도 한국은 협력과 혁신으로 위기를 기회로 바꿔야 한다. 과거의 교훈을 되새기며, 혼돈의 소용돌이 속에서도 흔들리지 않을 원칙 중심의 전략이 필요한 때다.

[프로필] 고태진 관세법인한림(인천) 대표관세사

• (현)경인여자대학교 국제통상학과 겸임교수

• (현)중소벤처기업부, 중기중앙회, 창진원, 경기TP, 인천TP 등 기관 전문위원

• (전)월드클래스 300, NCS워킹그룹 심의위원

• 고려대학교 졸업

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]